ダンスがみたい!10 評のページ

評者

志賀信夫 西田留美可 坂口勝彦 竹重伸一

|

2008年度7-8月にdie pratzeで行われたダンスがみたい!10の評を掲載いたします。評は随時新しいものがdie pratzeに届き次第更新いたします。ご了承ください。写真は田中英世さんによるものです。

|

|

坂口// 今年の夏の「ダンスがみたい!」は舞踏特集のようだった。舞踏といえども、そもそも舞踏とは何かは人によってイメージも踊り方も様々に異なるだろうから、何が本当の舞踏だとは言えないのだろうし、これが舞踏だという定義なり規則なり掟などもないのだろうが、ここに集まったものは確かに舞踏と呼ばれうる側面は持っていた。白塗りにおどろおどろしげな容姿で、ときにぼろを纏い、ときに裸の生身の肉体をさらし、顔をゆがめ、あらぬ方をキッと見つめる・・・それはいかにも舞踏であった。まるで舞踏とは外観であり、イメージであり、ひとつのスタイルであるかのように彼らは舞踏をしていたように見えた。舞踏とは生身の肉体の重さをさらけ出してくるものではなかったのかと思うが、ここにつどった身体は生身の身体をさらすというよりは、舞踏というスタイルの鋳型で再生産された商品のように見えた。身体とは中身ではなくて外見でもあるのだ。内的な必然性ではなくて、外的な必要性や需要から彼らの身体は形作られることもあるようだ。地を這うような動きであれ、それは天に対するルシファーの懸命な反逆などではなくて、居心地のよいデカダンのまどろみの美となってそこにあった。このような舞踏にかつての前衛の面影を探すことは難しい。それは、今この時代に前線がなくなったことの反映なのだろうか。

志賀// 今回は全体に舞踏系といえる舞台だった。この劇場主催のフェスティバル「ダンスがみたい」は、当初舞踏から始まったので、その原点に戻った。日本篇は宮下省死の企画。宮下は土方巽の元から出て、舞踏と演劇の中間ともいえる作品を鼠派演踏艦として上演してきた。そこにはかつて伊藤キムも出演している。この宮下のセレクションを中心に舞踏家たちがデュオ、コラボレーションを中心とした舞台を展開した。小林嵯峨と宮下を除くと、土方巽に直接教えを受けた最後の世代である正朔、イシデタクヤ以降の舞踏家たちであり、現在の舞踏状況の一端が示された。 インターナショナル版は鶴山欣也の企画。鶴山は大駱駝艦で団員がほとんどいない時代に活動、その後独立して海外や国内で舞台やワークショップを企画し、国内外の舞踏家、舞踏に関心が強い海外のダンサーや音楽家たちをつなげる役割を果たしてきた。そのネットワークにより、多彩な舞台が繰り広げられた。 この二つの企画、全体としては種々雑多といえるが、現在の舞踏とそれを取り巻く国内外の状況が浮き彫りになったともいえるだろう。インターナショナル版では、ダニエラ・クロスのように三度目の参加というダンサーの変化を見るなど、「ダンスがみたい」ならではの展開と交流が定着しつつあることを感じさせた。 |

|

国枝昌人+古舘奈津子

『すんだ』『方方す。』 7月16日(水)&17日(木)19:30 会場/神楽坂die pratze 音響/牛川紀政 照明/福田玲子 |

|

坂口//『すんだ』は、1月の「新人シリーズ」での作品を少し圧縮したものだった。いきなり盛り上がる急速な運動の前半が魅力的。あっというまに走り去るその残り香がただよう後半の疲れ切った静止の時間の緊張感も息を呑む。ダンスがすんだあとの引き延ばされた時間の持つ意味が吟味される。でも今回は後半を切り詰めたようで、時間が十分に成就する前に終わってしまったように思えたのが残念。

『方方す。』は新しい作品。ふたりが淡々とそれぞれの道をいつまでも歩き続ける。プラッツの壁にあるいくつかの入り口を使うふたりの軌跡はときおり交差するがコンタクトは生まれずに、遊星のメカニカルな運動のようにいつまでも続く。『すんだ』の後半で成就し得なかった時間をこちらにまわしたのだろうか、時間は贅沢に反復される。反復とはいえ、いわゆるミニマルとは別の反復の試み。少しずつ微妙に変化とズレが生まれるがそれ自体を目的とするわけではなくて、持続する時間の厚みが生まれるのをじっと待っているよう。微分ではなくて積分と言えばいいのか。その意味では『すんだ』の後半の試みと通じるものがあるようだ。まだ、頭で考えたものが十分に具象化されてないようにも思えるが、こればっかりはやり続けるしかないし、やり続けてコンセプチュアルを超えた向こうを見てみたい思いに駆られる。 竹重//前半の『すんだ』は1月の新人シリーズでオーディエンス賞を取った作品の再演で、少し変えた部分もあるのだが、全体的に粗くなぞった感じで終わってしまった。特に1月の時にはあった二人の間の張り詰めるような緊張感がほとんど感じられなかった。後半の『方々す。』は、ほぼ全編無音の中でのミニマリズム的な反復にこだわった実験的な作品。古舘奈津子は下手側の壁の手前にあるアルコーブから真横に延びた空間、国枝昌人は上手側奥のアルコーブから対角線上に斜めに引いた空間がそれぞれのテリトリーとして設定されていて、最後まで二人はそのテリトリーの中だけで孤立して踊り続け、お互いのコミュニケーションは成立しない。何回も執拗に繰り返された二人の一連の動きの中で印象に残ったのは、古舘はアルコーブから数歩歩いてまた戻る動き、国枝は両腕両脚を90度に曲げておどけた感じでスキップしながら対角線上を斜めに横切っていく動きである。抽象的でありながらそれぞれの個性の違いも見えてくる面白さがあり、一つの試みとして評価したい。しかし二人の間のコミュニケーションを回復する方法も考えておく必要があるだろう。 志賀//『すんだ』は、「ダンスがみたい新人シリーズ7」でオーディエンス賞を受賞した作品。国枝はフィンランドとのハーフ。シャープでダイナミックな動きが特徴。古舘はノマドなど多くのコンテンポラリーダンスの舞台に出ているが、近年は大橋可也の舞台で、同じ動きを執拗に繰り返すポストモダン的ダンスに個性を見せる。すらっとした国枝と小さい古舘、異質な動きのコントラストが魅力。国枝が下手でじっと逆さになる場面や、上手で静止し下手で古舘が執拗に動く場面などで、舞台の緊張感が高まる。さらにユニゾンで踊りだすと、それも魅力的だ。『方方す。』はよりポストモダン、ミニマル的感覚を強めたもの。牛川紀政文の絶妙な選曲・音響とともに密度のある舞台が展開した。このユニットは培われた技術と発想ともにレベルが高い。新しい作品にどんどんチャレンジしてほしい。 |

|

Essential SDC

『with ビネガー』 7月19日(土)19:30 会場/神楽坂die pratze 出演/太田良佳・大場己来路・西あけみ・平見淳子・Rahakata佳子 |

|

坂口//1月に「ダンスがみたい!新人シリーズ」で新人賞を取りながらも、メンバーが(あるいはリーダーも?)大幅に交替しての公演。それゆえに、まったく異なる方向を向いた作品になっていた。短いダンスレビューを並べた構成であり、それぞれのレビューは手堅くまとまったダンス作品になっていたと思うけれど、でも、ダンス作品としては凡庸だろう。斬新なダンスを作るというよりは、演劇のなかに挿入するちょっとしたダンスを集めたもの、というように見えてしまった。ダンスらしいものが次々と続くのだ。演劇とダンスというカテゴリーが揺らいでいるはずなのに、ダンスという形式を遠くからまだ信じているかのように思えて不安に感じた。でも、2番目あたりの小品だったろうか、ふたりの掛け合いが他のこぢんまりとまとまったダンスに比べておもしろいと思った。

志賀//新人シリーズ新人賞を受賞したエッセンシャルSDCは、関西出身の女性によるグループ。前回振付をした寺西理恵は、その後、黒田育世のBATIKに入り活躍している。今回は新しいメンバーを加えての舞台。白い背景を使ってそこからソプラノの生ま歌が響くなど工夫は見られる。しかし、彼らが「新しい」と思っているものが、どこか古いテイストを感じさせて、「いわゆるモダンダンス」という印象の舞台になってしまった。むしろこれをレトロ感覚で徹底して作れば、面白いように思う。そして関西モードであろうか、どこか笑いをという、彼らの感覚には期待したい。 |

|

泰造×島田明日香

『蛞蝓(ナメクヂ)』 7月24日(木)&25日(金)20:00 会場/神楽坂die pratze 照明/吉岡靖 音響/Rieu 手伝い/瑠璃屋 |

|

坂口//泰造と島田は、川本と点滅とは違って、ふたりが緊密に結びついた踊りを作っていた。とはいえ、同じようにうごめくふたりの踊りから、何か新しいものが生まれてくるようにも見えなかった。ここでの舞踏は、顔を思いっきりゆがめる表情や、体をねじくれさせて打ちひしがれた形を作るといった要素へと還元されていたようだ。はたして舞踏とはそういう見かけの集積で成り立っているのか疑問に思うが、土方亡き後のアスベスト館ではそうだったのかもしれない。“形から入る”と言われることがあるけれど、入るのはいいが、いつまでもそれを舞踏だと喧伝していては、自分でも何をしているのかわからなくなってしまうのではないだろうか。もちろんそれは、それをよしとして見る側の責任でもあるが。

志賀//赤色彗星館を解散後、泰造は、おそらく最初の舞台。島田は同様に元東雲舞踏に所属し、それぞれが自分のグループを解散して、踊りの場を持たない。この2人はかなりタイトに這うことで舞台を始め、床に固執することで、舞踏の身体を追求している。その固執は半端ではなく、強い気力、意識が伝わってくるものだ。点滅・川本組と同様に、自分の踊りを模索する姿が、清烈なものを感じさせた。 |

|

小林嵯峨<夕湖 博美 流目乙>×宮下省死

『白妖(はくよう)』 7月26日(土)&28日(月)19:30、27日(日)16:00 会場/神楽坂die pratze 音楽/石川雷太(Erehwon) 音響/安達がらん 照明/しもだ・めぐみ |

|

坂口//どこか場末の劇場で芝居を見るような、時間的にも空間的にも遠く隔たった霧の向こうにあるものを見るような、そんな眩暈を覚えた。小林嵯峨はふたりの女に支えられてまるで弛緩した身体でフラフラと力なくただようばかりだし、宮下省死は逆に力の入りすぎた体で切腹やら討ち死にやらなにやらの形を大げさに演じてみせる。いくつものシーンが延々と繰り出されてくるが、それぞれが押しつけがましくあるばかりで、息苦しさに閉口する。2時間あまりをぶっ続けで音を出していた石川雷太のノイズ音が、とても繊細で様々な表情を湛えていたのがうれしかった。

志賀//冒頭、闇から登場して自決しようとする男。若き青年のようにも見えて、宮下省死の「化ける」技術は本当に凄いと改めて思う。これまで演じたサドや大久保清は、いずれも当人が憑衣しているとしか思えないほどの成りきりぶりだった。 そして、小林嵯峨のNosuriメンバーである夕湖と博美は、SFポップのような衣装で当初無機質に動いて踊る。嵯峨は巻きつけたゴムチューブで、全身新聞紙男の流目乙と引っ張り合うなど、アングラ性の高い世界を作り出し、さすがの存在感とその舞踏の力を強く感じさせた。そして若い2人のポップ的感覚とのコントラストも面白い。さらにそこに日本刀を持つ宮下が絡むと、いささかチグハグ感は否めないが、徹底して混沌を醸すという意味で、成功した舞台だ。 |

|

正朔×イシデ タクヤ

『剥製の初夜』 7月30日(水)&31日(木)19:30 会場/神楽坂die pratze |

|

坂口//イシデタクヤは、ミズスマシのように静かに水面を滑りながら、線香花火のように自在に手と足と体を繰り出す。その確かな動きがどこから生まれてくるのかわからないが、その場をグワッと動かしてしまうほどの力の感触を伝えてくる。それをダンスと言おうが舞踏と言おうがそんなことはどうでもよくなる。一方の正朔は、顔をゆがめたり体を沈めたり、いわゆる舞踏の形をしようとしているようにしか見えない。ここでもまた、舞踏とは外面の形なのかと思ってしまうほどに。イシデタクヤはゆったりと相手を見ながら動くだけの余裕と全体性を持っているのに対して、正朔はナルシシスティックに自己に没入しているかのようで、ふたりのあいだがどんどん広がるばかりに見えた。

志賀//正朔、イシデタクヤともに土方巽に直接教えを受けた最後の世代。いま50歳前後だ。正朔はその後、芦川羊子の白桃房に在籍し、土方直系ともいえる流れにいた。一方、イシデは、バレエや舞踏を学びコンテンポラリーダンス界で活躍する山崎広太が、フランスのバニョレコンクールに出る際に出演し、その後フランスを回るという、まったく別の道を歩き、その後、再び日本で舞踏を踊る。 正朔の踊りは愚直までに舞踏の世界を追求するが、その生真面目な踊りは、大柄ながら時折なんともいえぬ繊細さを見せる。イシデは、欧州を踊りで放浪して培った、時にエンターテイメント的柔軟さを見せつつも、静かに踊るときの緊張感は、何者にもかえがたい美しさを持つ。今回の舞台は、2人でダーツをしている舞台前光景が導入で、絡み合ったり離れたりしながら、お互いの動きを読みつつ、自分を少しずつ出す。そこで現れたのは、やはり正朔の愚直な太い踊りと、さまざまな動きを繰り出すイシデのコントラストで、楽しめるものだった。さらなる闘いを望みたい。 |

|

工藤丈輝×若林淳

『奇讐監房』 8月1日(金)&2日(土)19:30、8月3日(日)18:30 会場/神楽坂die pratze 照明/田中信行 音楽/曽我傑 衣装/牧野純子 美術/黒川通利 舞台監督/高橋和之 制作/岩田恵 |

|

坂口//背中を見せてたたずみ、タバコをくゆらす彼らに何を感じればいいというのか、既存のイメージの押しつけを素直に受け取るべきなのか。もしかしたら、そういう記号を受け取ることでようやく安心して作品世界に浸ることができるのかもしれないが、かつて舞踏と呼ばれたものはそういう安易な感情同化を拒否していたのではなかったのか。ふたりの男は、仮想の壁を隔てて対立し希求しあう。みごとに鍛え抜かれた筋肉は鎖をよじりハンマーを振り下ろすために駆使される。まるで無意味な蕩尽こそが快楽であるかのように彼らの筋肉はただただそれが力を持つことを誇示するために苦役に身を捧げる。そこに幽閉のロマンチシズムを見なくてはならないのだろうか。閉じこめられた美しき肉体の上に、昆虫採集のサディズム的快楽を見出すのがよいのだろうか。抽象的な隠秘な悪のイメージに酔いしれなければならないのだろうか。

西田//前々回の「ダンスがみたい8」(2006)で工藤がマイケル・ペステルとのセッション(2006年)を行ったときの公演では、マイケルの様々な楽器を巧みに扱うパフォーマンスと幅広く個性の強い音に対抗するかのように、彼は自らの体を楽器のように奏で、動きの一つ一つと音との駆け引きの中に緊張感をみなぎらせ、集中度の高いダンスをみせた。今回はかなり演出に力を注いだからかもしれないが、若林とのコラボレーションは踊りの内容や時間配分等平和に取り決められていたように見え、生の目前でおこる、どう転ずるかわからぬ危うさからくるセッションのもつ魅力や緊張感がもう一つ見えてこないように思えた。もちろんそういった取り決めがあってもまるでなされてないかのように体を変容させていくことは可能なのだが、身一つで勝負するときに現れる高い集中力と緊張感で生み出される魅力は前回ほどではなかったようにみえたのが残念だった。 最初のシーンでは、工藤と若林がそれぞれ上手と下手に置かれたカウンターバーのようなところに立ち、観客を背にタバコをくゆらせている。いわくありげな男二人の物語が始まるのだな、と予感させられる幕開きだった。具体的なストーリーが見えてくる訳ではないが、中央天井からは鉄板や鎖が吊られており、それらのオブジェとの格闘を通じてダンスを見せていく。若林はそれらとの格闘の中で体から絞り出すような動きを見せていたが、設定された男のあるキャラクターを演じるという枠の中から脱せられなかったように見えた。 一般論として、いわくありげな男の後ろ姿というのは女性にとってセクシーなのだろうか。そこから始めた意味が後半どのようにつながってくるのかという必然性がよくわからなかった。また鎖と男という設定も既視感のあるイメージ以上のものでもなく、そこから転じて別のイメージへ変容していくところまでも見えてこなかったように思えた。 舞台美術や演出がダンスの魅力を効果的に引き出すには様々な試行錯誤が必要であり、意欲的な姿勢を持つことは素晴らしいことだ。今回の演出も苦労のあとが見え、それは決して評価に値しないということではない。だが既に存在するイメージを利用する場合は、そこからさらに別の価値や別の地平へ観客を引きずりだすものが必要ではないかと思う。 とはいえファンの熱狂ぶりは驚く程で、このように思っていた私はかなり少数派だったかもしれない。 志賀//中央に吊るした厚い鉄板のドアを間にして、舞台を左右に分け、それぞれの部屋。上手に工藤、下手に若林が当初ダンディな風情で煙草を吸うところから始まる。しかしそこは独房で、それぞれ痙攣しつつ、激しく暴れる踊りが始まる。暗転して若林が赤い女装で登場し、工藤を誘惑する。工藤の妄想という設定だろうが、その妙な絡みから、次の若林の裸身での舞踏には感心した。 以前に、シアターイワトで工藤とのデュオを見た。斎藤徹のコントラバス演奏・パフォーマンスとも絡むのだが、そのときの若林は、ちょっとぼったりとした印象で、動きにオリジナルさは感じなかった。しかし今回は、何か大駱駝艦的なものから抜け出て、自分の世界を作り出しつつあるように思えた。身体が細く精悍になったこともあるが、大駱駝艦から自分の意思で独立したゆえの、一つの気概が体に現れているのかもしれない。 工藤の動きはちょっといつものパワフルさを抑えたもので、全体としてエンターテイメントの要素、見せる要素が強いため、おそらく海外で受けるのではないか。ただこの2人の組み合わせはかなりいい。「奇讐監房」をグループ名とでもして、ぜひ次の作品を望みたい。 |

|

丹生谷真由子 『無題』

林慶一 『a#2』 8月15日(金)19:30 会場/神楽坂die pratze 照明/三枝淳 音響/佐久間修一 映像/藤野禎崇 |

|

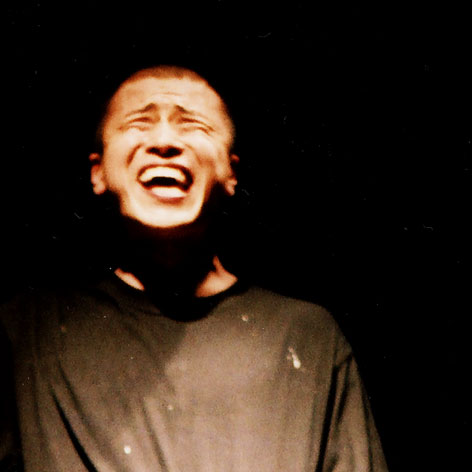

坂口//林慶一『a#2』

彼は叫び続ける。その叫びをはき出さずには生きていられないかのように、そしてその叫びをはき出しきったところに待っているはずのものを欲望して。過剰なもの、余分なものは、叫びとして、うめきとしてはき出される。あとに残るのは純粋な彼なのだろうか。それがいかなる存在なのかはわからないが、とにかく彼にはそうするしかない。見る者の共感などを得ることはそうないであろう、非常にプライベートな試みなのだ。たとえそれがどんなに真摯な叫びであろうとも、他者のものとしてあるしかない。でも、どこかで相転移を起こしたのかもしれない。主体と客体として距離を持っていた場がふと消え失せて、彼の叫びと私とが合一する瞬間があったように思えた。それは眩暈のなかでの出来事だったのかもしれないけれど。 これを作品ということにはためらう。客席から安心して見ていられるようなお上品なものではないのだから。表面的に繕うことで成り立ってしまっている人間というものが、その原初的な亀裂、ほころびを忘れないために、ずっとそこにいて叫び続ける罅(ひび)なのかもしれないのだ。 また、彼に成熟を求めるのも間違いかもしれない。いったいこのあとに何を作っていくというのだ、と思わせるような困惑を残して、これを限りに遺作を作っているようなものなのだから。 |

|

志賀//大西小夜子は北方舞踏派を経て、及川廣信の指導を受け、イタリアで活動するダンサー。2006年の「ダンスがみたい8」の新人シリーズ4でオーディエンス賞を受賞した作品は、独特の面をつけて欧州の感覚を感じさせながら、舞踏的な身体が立ち、とても魅力的なものだった。それからどう変わったか。期待して見たが、前回も少し感じられたエンターテイメント要素がさらに強く勝り、ショーダンス的に見えてしまう作品になっていた。以前、豹のように精悍、タイトだった身体は、女性性が強まり、身体的にも以前の魅力を見出せなかった。 |

International Series

|

En’Ryu(円龍)/ Begoña Castro 「Alalé Alalá」<スペイン>

8月5日(火) |

|

竹重//En’Ryuは本名をルーカス・レドンドというスペイン人の舞踏家で、彼がこの作品の全体を構成したと思われる。一景のソロでは中央奥のアルコーブから上半身裸の背面で登場し、最後にはまた背面で消えていく。色白の肌に中性的で繊細なエロティシズムを秘めていて、澱んだような独特の時間を創れる人だが、長くやっているという武道の型のような動きが時々入ってくるのが気になる。舞踏と武道の所作の融合を図りたいようだがそれは間違いで、舞踏と武道ははっきり違うものだと認識する必要があるだろう。そうしないと表現がオリエンタリズムから脱け出せないと思う。二景は赤い衣装を着た人形のように無力で動かない日本女性とのデュオで、三景が女性フラメンコダンサーBegoña Castroとのデュオである。この三景ではCastroを上手く使った。彼女を踊らせずに静止画の連続のようなシーンで構成しながら、取り縋るEn’Ryuを冷酷に振り払った後のラスト、上手側奥のアルコーブでスポットを浴びて初めて一人ステップを踏ませる演出はポエジーに溢れていて見事だった。二年前にソロを観た時と比べてダンサーとしての成長には疑問符が付いたが、私的な妄想を巧みに浮き上がらせた構成力には感心した。

志賀//En'Ryu(円龍)は本名ルーカス・レドンド。スペイン出身で東京芸大に学ぶ。以前にテルプシコールの舞踏新人シリーズに出た。そのときは舞踏を学んでいるところという印象だったが、それから2年ほどたち、かなり慣れた印象。存在感も出てきた。当人のダンス以外に小さい日本人の女性の登場、そしてフラメンコのステップを見せるベゴーニャ・カストロなど、ごった煮感があるのは、指導している鶴山欣也譲りともいえる。しかし、実はこういうところから、新しいものが生まれる可能性もある。考えて整いすぎた舞台が時に退屈であることを考えると、このように混沌としたなかかから、何かが醸成されるのを待つのもいい。 |

|

Camille Mutel 「Symphonie pour une dissolution」<フランス>

8月6日(水)&10(日) |

|

竹重// タイトルは日本語に訳せば『ある溶解のための交響曲』ということにでもなるだろうか。

舞台の手前側でCamille Mutelが黄緑色のライトを浴びて全裸で背中向きに横たわっている。まずその姿に強く惹きつけられた。手の先から足の先まで全身が豊穣なエロティシズムに満たされている。それは必ずしも全裸だからではない。彼女が自分の肉体を物質化することに成功しているからだ。Mutelの意識は解体されて皮膚の隅々にまで浸透しているので知覚の変容が即、皮膚の表情の変容として表現される。彼女が全編全裸で踊ったのはそうした皮膚レベルでの感応を大事にしたいがためではないだろうか。 極めてゆっくりと伸ばされ縮められる腕や脚には神経が行き届いていて、決して安易に肉体が開かれることはなく、その動きは厳密で創り出すフォルムは美しい。ただ子供の頃からやっていたというバレエの影響かムーブメントが直線的過ぎるのがやや表現を硬くしていると思う。天井から釣り針が降りてきて彼女の肉体を吊り上げようとする所を見ると何か深海の魚がイメージされているのかもしれないが、カメレオンや蛇といった鱗を持った爬虫類をも連想させる硬質でぬめっとした肉体の質感である。もし深海の魚なら、照明の工夫などでもう少し地上からの距離感を表現する必要があったように思う。 下手側の壁の奥にあるアルコーブから脚の先だけをぬっと突き出して始まった次の二景は「四足ベルメール」と名付けられそうな景である。下手側奥の空間で身体をきっちりと二つ折りにして四足になると緑色のハイヒールを一足毎ゆっくりと履いていき、そのまま蜘蛛のように歩き出す。日常における腕と脚の間にある位階は廃棄されて、上位にあるはずの腕が貶められて脚と同じように地にまみれたものとなる。しかしそれによっていかに日常的な機能から解放されたモノとしてのフェティッシュなエロティシズムを発していたことか。実に美しい。そしてその美しさを支えていたのは、身体に負担の掛かる不自然なフォルムをきっちりと維持し続けた腰の柔らかさである。 そして三景が「蛸との交わり」である。原寸大の蛸の模型と仰向けになって墨に塗れ、時折声を上げながら激しく交わる。ホリゾントの床付近はライトで赤く染まっている。Mutel自身は創作時には知らなかったようだが、北斎の有名な『蛸と海女』のエロティックな木版画を連想してしまう。しかし最後には彼女はその蛸を絞め殺してしまうのである。夢から醒めたように呆然と後ずさりするMutel。ラストの正面奥での薄緑色の照明のヴェールを纏っての、立ち姿の両腕を波立たせた夢幻的な舞。スキャンダラスというよりも彼女の衒いのない欲望の強さは恐いほどである。一つ不満だったのはドラマを盛り上げるためのサスペンス映画のような平板な音の使い方である。三景だけでなく作品全体を通して、音が私の心に何の印象も残さなかったのは残念である。 西欧文化では大地は天より低い、穢れに満ちた存在であるためか、西洋人の舞踏家の表現では下半身が棒立ちであったり、床に横たわると身体の表情が硬くなってしまう人がほとんどであるが、Mutelの肉体は床に十分に馴染んでいて地霊を吸い込むスポンジのようだ。彼女の裸体の皮膚は刻々に表情を変える一つの衣装にまで表現体として高まっているため、敢えてその上に衣装を身に纏う必要はなかったのである。この作品は夢を通しての無意識の欲望の探求であり、エキセントリックなシーンの連続で構成されているが、同時にアブストラクトな軸が間違いなく一本通っている事を見逃してはいけない。ラストシーン、しっかりと正面を向いて舞台の中心線を後退りする姿にそれははっきりと示されている。Mutelは肉体という欲望の海の中に深く沈み込みながら、言語という肉体から距離を取る存在を決して忘れてはいないのだ。 志賀// カミーユ・ミュテルはフランス人で、現在ダンスの仕事でローマ在住という。ディフォルメされた肢体が中央に横たわり、青緑の光に照らされた印象的な登場。全裸で股間には毛に見える黒い前張り。そのまま横たわってじわじわと体を動かす。次第に自慰的、エロティックな雰囲気が出始めると、上から大きな鉤が下がってくる。それが股間に絡み、くねらせる体はかなりエロティックなのだが、ショー的では決してない。「聖テレジアの法悦」などが発想源というこの場面がまず非常に美しい。 |

|

AKA Dance 「In a Single Bound & Faint Light」<カナダ>

8月5日(火)&7(木) |

|

志賀//アカダンスは日本人とカナダ人女性のデュオグループで、そこに音楽の男性がDJブースを作って音を出して絡む。内容はアニメやゲームのバトルをダンスにした作品で、馬鹿馬鹿しいと思う人もいるだろうが、まったく初めて見たものという点では、この新たなアイデアが勝負だろう。ちょっとセクシーな衣装とともにエンターテイメント作品としてはなかなか楽しめる。このグループのもう一作は、少し抽象的に動きを作り、オヤと思わせたが、二人が絡むポーズのときに、両手でハートマークを作るなど、意味をストレートに伝えてしまい、やはりちょっと薄いなと感じた。アニメ大国日本らしいといえば、らしい。

|

|

鶴山欣也 「ni-ho-hi~それでも小さな耳は小さなにほひを嗅ぐ~」<日本>

8月7日(木) |

|

志賀//鶴山欣也が大駱駝艦にいたときは、メンバーも非常に少ない時代だったという。独立してからは、舞踏家仲間のみならず音楽家などとのコラボレーションなど、さまざまな活動を積極的に行っている。海外公演も多く、その行動力と舞踏家たちを集める力はとても高い。スキンヘッドの外見とは対照的に、人がよくまじめ。今回の国際シリーズの企画は、ほとんど鶴山人脈によるものだ。これは定期的にライブや公演を企画している鶴山ならではだ。鶴山自身の踊り、そのソロはかなりシンプルである。立ち震えながら、動き、さまようような踊り。コラボレーションだと、かなり自在に踊る。ソロももっと大胆でもいいのだが、それも、一つの持ち味かもしれない。

|

|

妄(わん)ギャル 「妄人(わんにん)飯」<日本>

8月9日(土) |

|

志賀//妄人文明(わんにんぶんめい)というグループの女性メンバーによる音楽とダンス。このグループは元々譱戝大輔(ぜんざい)と石本華江というダンサー、舞踏家と兄弟の善戝和也を中心にミュージシャンが集まったもの。日本と各国の民族音楽、見世物小屋音楽、お祭り音楽といったイメージの音に、ちょっとお馬鹿で破天荒な踊りがぶつかるオリジナルな舞台を作る。舞踏のツアーに参加し、海外公演も行っている。

その石本と音楽の女性たちが踊りと音楽の混ざったパフォーマンス的な舞台を展開した。チープな感じだが丁寧に構成された音楽に合わせて登場する石本、そして女性ミュージシャンも、機械的な動きのパフォーマンスを交えながら見せる。コミカルな感覚が楽しい舞台になった。実は音もダンスもレベルが高いので、作品作りを重ねていけば、かなり面白いものになりそうだ。 |

|

山縣美礼 「忘れ花」<日本>

8月10日(日) |

|

志賀//少女の戯れという印象を作りだす舞台で、なかなか見ていて惹きつけられる。だが、短い。存在感と意識ははっきり感じさせるので、もう一幕あれば、もっと作品として立つのではないかと思う。

|

|

Batarita Dance Company 「STILLNESS」<ハンガリー>

Music : Istvan Kerek Photo : Peter Szabo 8月9日(土)&12(火) |

|

志賀//ハンガリー女性のソロ。赤い透けた衣装をたくしあげてチュチュっぽくして、鶏のように震える。音とともに効果的。尻をまくって丸くなって横たわった動き。衣装を取ると、体のラインをディフォルメした下着的衣装で、痙攣的に、そして四つん這いで踊る。面白いのだが、ちょっと見せる意識が先に立っているように思えるところがある。

|

|

Batarita Dance Company 「STILLNESS」<ハンガリー>

Music : Istvan Kerek Photo : Peter Szabo 8月9日(土)&12(火) |

|

志賀//ハンガリー女性のソロ。赤い透けた衣装をたくしあげてチュチュっぽくして、鶏のように震える。音とともに効果的。尻をまくって丸くなって横たわった動き。衣装を取ると、体のラインをディフォルメした下着的衣装で、痙攣的に、そして四つん這いで踊る。面白いのだが、ちょっと見せる意識が先に立っているように思えるところがある。

|

|

Animal Love Project

・Anushiye Yarnell(ウェールズ)『Bear - the wanderer』 ・Joelle Gruenberg(ペルー)『IS MY BODY A HOTEL?』 ・小南ゆう子(ルクセンブルグ)『Linnunrata』 8月11日(月)&13(水) |

|

志賀//

小南ゆう子: ルクセンブルク在住の日本女性。白いチュチュに赤い紐のタンクトップで、連ねた十メートル以上の白い折鶴を頭から鶏の鶏冠のように引きずり、舞台下手手前から上手奥に向う。そこから翻ってよじれた動きを重ねていく。鶴の端を壁に結び股間を通して上向きになり、ブリッジした状態で表情をゆがめ、片方の乳房を剥き出しにした姿は、なんとも印象的だ。その白い連鶴を上手壁から下手に張りながら去っていくラストもいい。バレエの技術を時折意識させるが、そのこだわりはあまり意味がないかもしれない。 Anushiye Yarnell: 中央上手寄り奥に熊の着ぐるみを一部見につけて横たわり、動き出す姿はかなりのインパクト。というのも、頭と手、そしてパンツのみが着ぐるみで胸は剥き出しなのだ。やがて下手奥のバケツの水を浴びるなど、コミカルだが緊張感を失わない。口の部分から時折顔をほのかに窺わせながら動く動きは、かなりしっかりとした身体を感じさせる。中間の長い動きはちょっと飽きるが、口の部分から顔を剥き出しにし、さらに手前にきて、顔の部分を脱ぎ捨てて立つ姿と、そこからの動きもいい。やがておいていた上着を持って脚立の上に上って上着を逆さにまとい、最後に赤い薔薇を右手で差し出すラストも抑えた美学でかっこいい。着ぐるみはちょっとゲテモノっぽいが、実はかなりしっかりした世界を作っている。 |

|

Daniela Cross 「RAH」<オーストリア>

8月8日(金)&12(火) |

|

志賀//ダニエラ・クロスはオーストリア女性で、「ダンスがみたい!」三度目の来日。最初のソロがシンプルでインパクトが強かった。二度目、昨年は3人のグループで「繭館」として来日、映像を使った面白い作品を見せた。今回はソロ。白い包帯巻きで、苦しみの表情を浮かべながら中央のアルコーブから登場し、包帯衣装がはがれていく。はがれた状態、その表情で踊りを見せる部分も面白いが、表情に集中するあまり、体が立たないところがある。ラテンの音とともに痙攣的に踊りながら退場。暗転すると銀色の衣装に包まれて中央に塊となって登場。虹色に光るのはCDをいくつもつなげて下げているため。甘い音楽できれいに退場するのは、ちょっと甘ったるい印象。

|

|

ISABEL BELEN GOMEZ×Livio Panieri

8月13(水) |

|

志賀//スペインの男女イザベルとリヴィオ。2メートルと思われる長身の男性が二の腕で固定する金属の杖を両手に付けて、それを巧みに使って踊る姿は、空間を一杯に使ってダイナミックで魅力的。やがて後ろのアルコーブから登場する女性は、それに比べると小さく、白いスモックのような服にバケツを持っている。バケツの中を見ようとする男性とのコミカルな絡み、そして奥に置いたテーブルと二脚の椅子でのやりとり、チェスなど、ショー的エンターテイメント性がありながらも、どこか奇妙な作品だ。バケツのなかから出す酸素呼吸器とギプスで、女性は喘息、男性は頚椎損傷という設定らしく、発作とともに踊るのだが、やがて2人は死ぬ。脈を示す信号音が、ピーと伸びることで、それが示されるのだが、すぐにゾンビあるいは幽霊として立ちあがり、再びダンスを踊る。このあたりで異端性はかなり際立つ。何度も信号音で倒れるのだが、すると女性はナイフで、男性は口をふさいで相手を殺す動作をし、それによってまたゾンビのように踊る。合間にキスを繰り返し、何とも奇妙、かつ面白いダンスだった。

|

|

即興セッション

8月6日(水)&11日(月) |

|

志賀//そのほか、即興セッションが8月6日、11日、12日に行われた。出演者はさまざまだが、ペルーから来たすばらしい即興バイオリニストのパウチ、海外で活躍する烏、ミウラ1号のパーカション、さらに多くの音楽家や鶴山を含めたダンサーたちが、毎回見応えのある即興舞台を展開した。

|